Henri Nouwen comentó una vez que le parecía curioso que muchas personas que conocía, y que se mostraban enojadas y amargadas, eran personas que se encontraban en el ámbito de la iglesia y en lugares de ministerio.

No es el único que piensa así. Sospecho que muchos de nosotros pudiéramos decir lo mismo. Con frecuencia encontramos dentro de los círculos eclesiales más ira y quejas que alegría, quizás porque allí podemos justificar la ira y la frustración en nombre de algo sagrado.

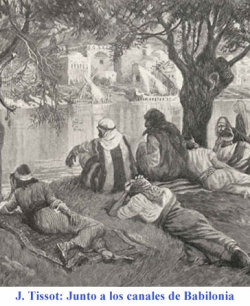

Hay un nombre bíblico para este tipo especial de ira y de queja. Se expresa diciendo: Estar "junto a los canales de Babilonia", por sentirte uno desterrado de su propia experiencia personal de fe.

A todos nos es familiar el salmo 137 (popularizado en canciones) que canta la siguiente lamentación:

y lloramos con nostalgia de Sión.

En los sauces de sus orillas

colgábamos nuestras cítaras.

¿Cómo cantar un canto del Señor en tierra extranjera?

¡Que se me peque la lengua al paladar

si no me acuerdo de ti,

si no exalto a Jerusalén

como colmo de mi alegría!"

(v. 1-6).

Hay un trasfondo histórico interesante que explica esta lamentación: Después de que Israel entró en la tierra prometida, recibió la ley de Dios, se convirtió en un reino, y construyó un templo para el culto, se sintió políticamente segura y confiada en su fe. Su confianza basada en la fe se enraizaba en la posesión de tres cosas materiales: una tierra, un rey, y un templo. Dios las había prometido, y Dios había cumplido su promesa. Los israelitas, después de mucha lucha, tenían por fin su propia tierra, su propio rey y su propio templo. Esas tres cosas constituían ahora los pilares de su fe, su garantía de que Dios era algo real y estaba con ellos, de su lado. Y, con no poca ingenuidad, esperaban que esa situación permanecería así para siempre.

Pero no iba a ser así: La vecina Asiria se abatió sobre ellos, conquistó la tierra, deportó al pueblo, mató al rey y derribó el templo hasta no quedar piedra sobre piedra. Entonces Israel se encontró en el exilio en Babilonia, sin tierra, sin rey y sin templo; y, por lo que parece, sin motivo para continuar creyendo en Dios. Su fe, anclada como estaba en la tierra, el rey y el templo, ahora parecía vacía, un sueño que se tornó amargo. El pueblo de Israel se sintió exiliado, no sólo de su propia tierra, sino también de su propia fe. Alguien había arrebatado su tierra, su rey y su templo, y con ellos, al parecer, su motivo para confiar en Dios.

E Israel se quedó con algunas preguntas dolorosas en su corazón: ¿Cómo puede existir Dios, si Dios prometió que estaría presente en una tierra, en un rey y en un templo? Más todavía, ¿cómo podemos sentirnos felices en tal situación? ¡Alguien me ha arrebatado mi fe y mi iglesia, y por ello no podré ya ser feliz! Las "lamentaciones de Babilonia" son, al fin, un eufemismo por quejas y enfado.

Pero se repiten los poemas amargos y quejicosos, que oímos hoy en nuestros propios círculos eclesiales: liberales y conservadores, igualmente infelices, cada uno culpándose mutuamente, en cierto modo por meterse con la iglesia del otro, por estropear algo que les era muy querido, y por ponerles en una tierra infeliz. En los ambientes católicos romanos estos lamentos con frecuencia enfrentan al Vaticano II contra Juan Pablo II, con los dos extremos protestando de igual manera: ¿Cómo podemos mostrarnos contentos y amables en esta situación? Y algo parecido ocurre en los ambientes protestantes. Hay lamentaciones por todas partes. Parafraseando al salmo, estamos "junto a los canales de Babilonia", desgraciados, entregados a la queja y al lamento.

Lo que en todo esto necesitamos oír es la respuesta que Dios dio al pueblo de Israel cuando éste expresó primeramente aquella infelicidad religiosa: ¿Dónde está Dios cuando alguien te ha arrebatado tu tierra, tu rey y tu templo? La respuesta de Dios. "¡Me encontrarás de nuevo cuando me busques de una manera más profunda, con todo tu corazón!"

Dios está más allá de cualquier tierra, gobernante o edificio de iglesia. Dios está también más allá de cualquier concilio de la iglesia y de cualquier papa, por muy auténticos e importantes que sean. La noche oscura de dolor y de inseguridad que experimentamos, cuando sentimos como si estuviéramos "junto a los canales de Babilonia", es dolor purificador que va unido a la conciencia de que todo es religiosamente precioso para nosotros, de que queremos identificarlo todo con Dios mismo, pero que por fin resulta crucificado (tal como le ocurrió a Jesús) y, tras la desilusión, nos encontramos como en una caída libre, perdiendo el control de lo que antes anclaba nuestra fe.

Y continuaremos en caída libre hasta que, por fin, nos despojemos de todo para aterrizar justamente en la roca de fondo de la fe misma: en DIOS mismo, que nos proporciona solidez más allá de todas las tierras, reyes y templos materiales.

Esa es la diferencia entre un icono y un ídolo. La idolatría olvida que el icono no es Dios. Por muy auténtico y maravilloso que pueda ser el icono, llega un tiempo en el que nos lo tienen que arrebatar y llevarlo fuera de nuestro alcance, lejos de nosotros. Entonces nos encontramos a nosotros mismos "en los canales de Babilonia", inseguros, sintiéndonos exiliados, infelices, pero escuchando lo que nos dice Dios: "¡Me vas a encontrar a mí, y entonces recuperarás de nuevo tu alegría, cuando me busques de una forma más profunda, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón!.