Comentario al Evangelio del 2º Domingo de Pascua – 27 de abril de 2025

Queridos hermanos, paz y bien.

Durante toda esta Octava de Pascua hemos meditado sobre las apariciones del Señor a distintas personas. Son experiencias de vida, de alegría, de reencuentro con Aquél que nos amó hasta el final. Encuentros que devuelven el valor para seguir adelante, como veremos en Pentecostés.

De momento, las lecturas de hoy nos van presentando el panorama de la comunidad cristiana, cuando comenzaba su desarrollo. Es importante para nosotros, tenemos que prestar atención a los detalles, porque deberíamos ser como ellos.

Para empezar, estaban todos unidos. Era necesario, porque se enfrentaban a mucha oposición. Estaban unidos, y se reunían para orar. En eso sí nos parecemos, porque también nosotros oramos juntos. En estos días, después de la muerte del Papa Francisco, y a la espera del cónclave para elegir al nuevo papa, todos los católicos estamos también unidos en la oración, por su eterno descanso y por el futuro de la Iglesia. Es algo que se siente a lo largo y ancho del mundo.

Parece que a los no creyentes los cristianos les caían bien, eran simpáticos, porque intentaban vivir de otra manera, aunque no se les juntaban, porque tenían miedo. Podía ser peligroso, ya que ir contra corriente siempre ha sido arriesgado. De hecho, las persecuciones contra los cristianos así lo atestiguan. La fidelidad se prueba en las tribulaciones.

Quizá por esa fidelidad, por esa constancia, muchos se iban acercando a la Iglesia. Crecía el número de los hermanos. Seguramente, porque los gestos que hacían los Apóstoles eran los mismos que hacía Jesús: sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados, en definitiva, ayudar a las personas a ser felices, siendo libres. Es que el Resucitado dio a sus Discípulos su poder sanador.

El libro del Apocalipsis se escribió al final del siglo primero, en plena persecución de Domiciano, y después de la persecución de Nerón. Frente a la necesidad de adorar públicamente al emperador, en el centro de las comunidades cristianas debe estar siempre el Resucitado. Porque Él es el único Rey que gobierna a la Iglesia con su Palabra; el Sacerdote que ofrece el único sacrificio agradable a Dios, dando su propia vida; la culminación de todas las profecías.

La pregunta para nuestra comunidad hoy es: ¿a quién colocamos en el centro de nuestras vidas? ¿Al Resucitado y a su Palabra o a otras personas y otras palabras? ¿Adoramos a Cristo o a otros ídolos?

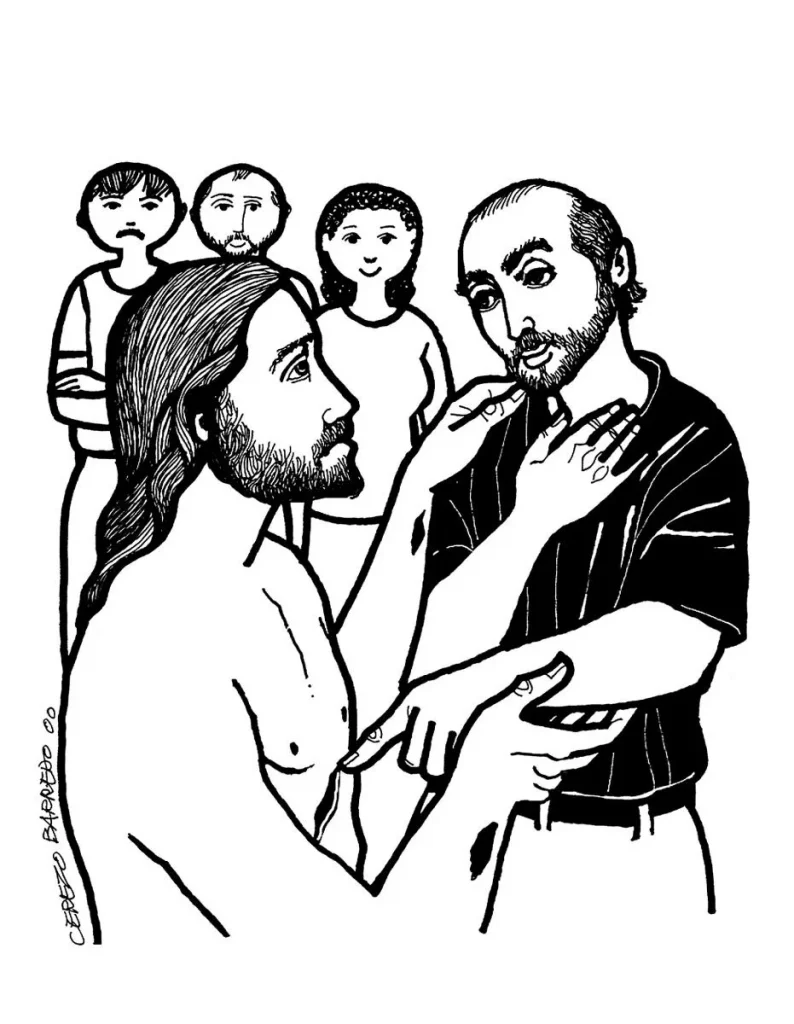

Sobre la importancia de la comunidad nos habla el Evangelio. Fuera de ella, Tomás no se puede encontrar con el Resucitado. Reunido con ella, se produce el encuentro y la confesión de fe. Y, frente al miedo a los judíos y las dudas sobre la presencia del Resucitado, la paz que emana del Señor. Esa paz que permite incluso afrontar la muerte con armonía, como hacen los mártires.

Si lo pensamos bien, todos los Apóstoles dudaron, no sólo Tomás. En realidad, san Lucas, por medio de Tomás, quiere ayudarnos a dar respuesta a esas dudas que pueden afectar a todos los creyentes, a todos los que no han visto al Señor resucitado, ni siquiera a los Discípulos, porque vivieron numerosos años después de la muerte de éstos. Porque a muchos les costaba creer. Les hubiera gustado tocar las llagas del Resucitado, para comprobar que es Él. Como a muchos cristianos de hoy.

Con el relato de las apariciones, en el día primero de la semana – cuando también nosotros nos reunimos ahora – el evangelista Lucas nos da las claves para poder entender lo que significa creer en la resurrección del Maestro. No se trató de un hecho físico, sino de algo sobrenatural, invisible a los ojos, pero accesible a los que tienen fe. Por eso, “dichosos los que crean sin haber visto”. El cuerpo resucitado, glorificado, no está delimitado por el espacio y el tiempo; se extiende hasta donde el Espíritu se extiende; se hace presente en el tiempo en el que el Espíritu está presente.

Cuando nos preguntamos ¿qué vieron los discípulos?, podemos responder: su visión no fue óptica, con los ojos naturales. Vieron porque Dios les permitió ver, contemplar «misteriosamente» la realidad del Señor resucitado. Jesús resucitado no está en un solo lugar, sino en todo lugar; en un tiempo, sino en todos los tiempos; en una persona, sino en todas las personas. Le ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Ver al Señor es verlo todo. Es ver la humanidad y su historia «de otra manera», es ver la naturaleza «de otra manera», es verse a uno mismo «de otra manera», es ver a Dios «de otra manera».

La visión de Jesús resucitado responde a su aparición o sus apariciones. Sin aparición no se puede ver. Dios Padre tiene la iniciativa: él hace que podamos «ver», por eso, «nos muestra a Jesús, fruto bendito de su vientre», a «su Hijo unigénito». Hoy en día, somos cristianos si nos es concedida la gracia de una auténtica aparición pascual. El Señor Resucitado sigue apareciendo. Ver de esa forma es «creer». Es sentirse distinto, renacido, como una criatura nueva.

La verdadera fe no consiste en no ver físicamente, sino en «ver» de otra manera, dejar que la Revelación y Aparición del Señor nos saquen de nuestra ceguera, de nuestros límites estrechos. Por eso, quien así contempla y ve, es «bienaventurado». Tenemos el Evangelio, en el que resuena la voz de Cristo. Esa voz que las ovejas conocen, y por la que se sienten atraídos. Esa voz que nos sigue llamando, y hablando de la misericordia de Dios. Como lo hizo el Papa Francisco.

Esos benditos por creer sin haber visto somos nosotros. Al igual que los Discípulos, estamos invitados a ser portadores de la paz de Cristo, a sanar con nuestras acciones y palabras, y a anunciar con valentía la Buena Nueva de Jesús. Que así lo hagamos, Señor. Amén.

Vuestro hermano en la fe, Alejandro, C.M.F.