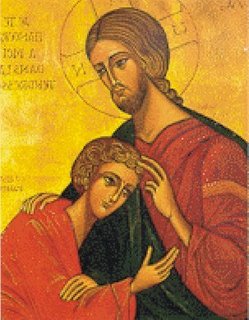

Primero, cuando colocas tu cabeza sobre el pecho de otro, tu oído está precisamente junto al corazón de esa persona y hasta puedes oír su latido. Por eso, en la imagen del evangelista Juan vemos al “discípulo amado” con su oído junto al corazón de Jesús, escuchando el latido de Jesús y, desde esa perspectiva, mirando hacia afuera, hacia el mundo. Ésta es la imagen fundamental de Juan para expresar el discipulado: El discípulo ideal es aquel que está en sintonía con el latido de Cristo y ve al mundo con ese sonido en su oído.

Además se puede percibir un segundo nivel en la imagen: Es un icono de paz, como un niño en brazos de su madre, contento, saciado, tranquilo, libre de tensiones, sin deseo de estar en ningún otro lugar. Ésta es una imagen de primordial intimidad, de unidad simbiótica; se trata de una unión más profunda que un amor romántico.

Y para el evangelista Juan es también una imagen eucarística. Lo que vemos en esta imagen (una persona, con su oído junto al corazón de Jesús), es cómo Juan quiere que nos imaginemos a nosotros mismos cuando participamos en la Eucaristía, ya que en el fondo la Eucaristía es eso precisamente, un reclinarnos físicamente sobre el pecho de Cristo. En la Eucaristía Jesús nos ofrece, físicamente, un pecho donde reclinarnos, dónde nutrirnos, dónde sentirnos sanos y salvos y desde donde podemos mirar al mundo.

Finalmente, ésta es también una imagen de cómo deberíamos tocar a Dios y ser sustentados por él en soledad.

Henri Nouwen dijo alguna vez: “Al tocar el centro de nuestra soledad, tenemos la sensación de que han sido manos cariñosas las que nos han tocado”. En lo más hondo de nosotros mismos, como un estigma, hay un espacio donde Dios nos ha tocado, acariciado y besado. Mucho tiempo antes de la memoria, mucho tiempo antes de que recordemos haber tocado o amado o besado alguna vez a alguien o algo, o haber sido tocados por algo o por alguien en este mundo, hay un tipo diferente de memoria, la memoria de haber sido tocado amablemente por manos cariñosas. Cuando presionamos nuestro oído sobre el corazón de Dios –sobre el pecho de donde brota todo lo bueno, verdadero y hermoso– oímos un cierto latido y recordamos; recordamos que, en un cierto espacio rudimentario, a un nivel más allá del pensamiento, Dios nos besó antes amablemente.

Arquetípicamente, esto es lo que hay de más profundo en nosotros mismos. Hay una leyenda antigua que sostiene que Dios, cuando crea un niño, besa su alma y le canturrea. Y su ángel de la guarda, mientras la transporta a la tierra para que se una a su cuerpo, también le canturrea. La leyenda afirma que el beso de Dios y su canturreo, así como el canturreo del ángel, permanecen en esa alma para siempre – para sentirse llamado, acariciado, compartido y para devenir la base de todos nuestros cantos.

Pero para sentir ese beso, para oír esa canción, se requiere soledad. Tú no tienes sensación de suavidad y bondad cuando en tu interior y todo a tu alrededor hay ruido, aspereza, ira, amargura, envidia y celos, competitividad y paranoia. El sonido del latido del corazón de Dios se hace audible solamente en una cierta soledad y en la suavidad que ella lleva consigo. El místico San Juan de la Cruz definió alguna vez la soledad como “armonizar lo suave y apacible con lo suave y apacible”. Era su modo de expresar que comenzaremos a recordar el toque primigenio de Dios cuando, por medio de la soledad, vaciamos nuestros corazones de todo lo que no es suave y apacible, a saber, ruido, rencor, amargura y envidia. Cuando logremos ser suaves y apacibles, recordaremos que unas manos cariñosas nos han acariciado, y, como el “discípulo amado”, tendremos entonces nuestro oído atento al latido de Cristo.

Así pues, en el interior de cada uno de nosotros hay un templo, un oratorio, un lugar de culto, un santuario no hecho por manos humanas. Y es un lugar amable, un lugar virgen, un lugar santo, un espacio donde no hay ira, ni sentimiento de ser engañado, ni necesidad de ser competitivo, ni necesidad de inquietarse. Es un lugar suave; pero puede ser violado, si uno se entrega a sí mismo sin respetarse, y, especialmente, si miente, racionaliza y cauteriza, pervirtiendo y, consecuentemente, endureciendo el corazón. Y sin embargo, a la inversa, ése es también un lugar que puede mantenerse intacto, sagrado e indemne, aun cuando sea abusado y violado.

Es precisamente en ese espacio profundo, a donde se accede por medio de la soledad y bondad de espíritu, donde descubrimos un acceso privilegiado a Dios, ya que ése es el lugar donde él nos ha acariciado ya y donde, por débilmente que sea, nosotros lo recordamos.

Nos acariciaron una vez unas manos mucho más amables, suaves y cariñosas que las nuestras. La memoria de aquella caricia es como una marca –cálida, oscura, amable. Penetrar en esa memoria es como recostarse en el pecho de Cristo, tal como hizo el “discípulo amado” en la Última Cena. Desde ese espacio, con nuestro oído junto al corazón de Jesús, gozamos de la perspectiva más auténtica en nuestro mundo.