¿Hasta qué punto es verdad esto?

En gran parte, tienen razón, no porque Dios no exista, sino porque continuamente moldeamos y distorsionamos la idea de Dios y de su palabra para que encajen en lo que necesitamos. Tenemos la palabra de Dios en Cristo y en las Escrituras, pero siempre tendemos a ajustarla a nuestros intereses. Por eso existen tantas religiones y tantas denominaciones cristianas. Y también por eso (por “casualidad” feliz) Dios siempre parece odiar a los mismos que nosotros odiamos y amar a los mismos que nosotros amamos.

Cuando los ateos nos dicen que Dios es una proyección humana creada para servir nuestras necesidades, en realidad nos hacen un favor, porque nos ponen delante un espejo en el que podemos ver que, de hecho, sí solemos manipular y distorsionar la revelación divina para que nos beneficie. Su crítica mantiene viva la exigencia de purificar nuestra idea de Dios y de su revelación.

Pero, aunque quizás acierten en un 90%, se equivocan en un 10%. Y ese 10% marca toda la diferencia. Porque ahí dejamos que Dios entre en nuestra vida de una manera que no podemos ni moldear ni distorsionar, sino solo recibir en su pureza.

Esto ocurre en lo que los místicos llaman las “noches oscuras del alma”. Esta expresión se refiere a esos momentos de la vida en los que nuestras facultades naturales —imaginación, intelecto y afectividad— (cuando se trata de Dios y de la fe) llegan a un punto muerto, se bloquean y dejan de funcionar. Todas las formas que antes teníamos de pensar e imaginar a Dios ahora nos parecen vacías, falsas, inútiles. Ya no podemos imaginar que Dios existe, nos sentimos como ateos y somos incapaces de salir de esa impotencia con nuestros razonamientos.

Esa condición de impotencia, cuando ya no podemos imaginar a Dios ni sentir afectivamente su presencia, en realidad es un regalo. ¿Por qué? Porque cuando nuestras facultades naturales se paralizan, también queda bloqueada nuestra capacidad de inventar una imagen de Dios. En ese estado solo podemos recibir a Dios tal como es, no como lo imaginamos. Ya no tenemos el poder de manipular o distorsionar la experiencia.

El ejemplo supremo de esto es el Viernes Santo, cuando —según narran los Evangelios— en pleno mediodía se oscureció todo. El Viernes Santo fue la “noche oscura del alma” más radical para los seguidores de Jesús.

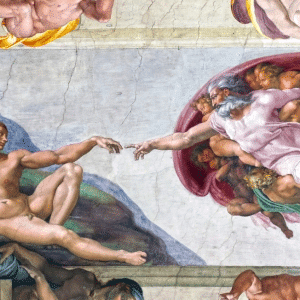

Ellos lo habían seguido, habían escuchado su palabra, su revelación; pero, a pesar de los intentos de Jesús por corregirlos, ellos habían deformado su persona y sus palabras según lo que esperaban de un Mesías. Lo que querían era un superhombre divino que destruyera a sus enemigos, que deslumbrara con su gloria y que les trajera prestigio a ellos.

El Viernes Santo los destrozó por completo. Jesús murió de manera horrible, desnudo, avergonzado, golpeado, indefenso, tratado como un criminal. Eso destruyó todas sus expectativas sobre cómo debía ser un Mesías. No hubo gloria terrenal, solo vergüenza; no hubo demostración de poder divino, sino aparente derrota. Todo su entendimiento religioso se vino abajo.

Quedaron atónitos, literalmente. Todas sus ideas sobre el Mesías quedaron patas arriba. Se quedaron mudos en su imaginación, incapaces de comprender cómo algo así podía tener sentido. Su mundo religioso se oscureció en pleno día. De hecho, tuvieron que pasar algunos años (y la reflexión de san Pablo) para que la luz volviera a brillar, para que el sentido del Viernes Santo empezara a abrirse paso en ellos.

Y cuando finalmente se abrió paso, fue de forma pura, sin distorsión. Porque la “noche oscura religiosa” que los paralizó el Viernes Santo los dejó sin capacidad imaginativa, afectiva e intelectual para manipular lo que les estaba siendo revelado a través de aquella muerte inesperada y vergonzosa de Jesús. Por eso, no pudieron deformar la experiencia, solo recibirla tal cual.

En un libro extraordinario, El Dios crucificado, Jürgen Moltmann escribe:

“Nuestra fe comienza en el punto en que los ateos suponen que todo debe terminar. Nuestra fe nace en la oscuridad y la fuerza que son la noche de la cruz, el abandono, la tentación y la duda sobre todo lo que existe. Nuestra fe tiene que nacer allí donde es abandonada por toda realidad tangible; debe nacer de la nada; debe probar esa nada y se le debe conceder probarla de una manera que ninguna filosofía del nihilismo puede imaginar”.

Esa fue la experiencia del Viernes Santo, y esa es la experiencia de lo que los místicos llaman una “noche oscura del alma”. Y es precisamente en la frustrante oscuridad de esa experiencia donde Dios puede entrar en nuestra vida sin distorsión.